En la publicación se confunde Mirallés con Millares, no aparece ninguna referencia a que el profesor es un personaje ficticio, y esto es sumamente interesante porque es precisamente la percepción que tiene el espectador. Si Renau y Pérez Rubio son personajes históricos ¿por qué no también Ramón Miralles?… Al fin y al cabo, hay un pintor con un apellido similar. La secuencia, cargada de intensidad dramática, cuenta cómo soldados rojos y masas iracundas piden la muerte del cura y gritan vivas a la revolución y a Rusia mientras queman (además de un supuesto Sorolla) arte religioso.

Históricamente la secuencia es triplemente insostenible. Desde los parámetros cronológicos de la represión arriba expuestos; también desde la perspectiva cronológica de ira anticlerical y destrucción del patrimonio artístico y desde la relación de las milicias comunistas con el arte.

Igual que los primeras semanas que siguieron al alzamiento se produjo un estallido de ira dirigida contra los que se creían cómplices de los golpistas –principalmente nobleza y clero– también durante esos días se concentraron las acciones de destrucción del patrimonio y obras de arte, pero no hay que olvidar que al quinto día de guerra el Gobierno republicano, por iniciativa de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, creó la Junta de Incautación con el encargo de salvar el tesoro artístico, que a las dos semanas de guerra funcionaba ya con gran rendimiento.

Por otra parte, es reconocido el compromiso de los comunistas en la defensa y protección del arte y promoción de la cultura durante el período 1936-1939. Fue José Bergamín, católico e intelectual comunista, el primero en protestar públicamente contra los saqueos de iglesias y palacios, y políticamente fueron los miembros del PCE –Hernández, Roces, Renau– los que organizaron la protección del Patrimonio Artístico y la evacuación del Museo del Prado recurriendo a los intelectuales y funcionarios más comprometidos –León, Alberti, Pérez Rubio, Chacel, Sánchez Cantón, Lino Vaamonde... – con independencia de su compromiso político. Asimismo, es conocida la implicación de los militares y comisarios políticos comunistas en la custodia y transporte del patrimonio artístico español 38 y, el destacado papel evacuación del Museo del Prado del Quinto Regimiento de milicias

El Quinto Regimiento demuestra una vez más que es la más eficiente de las organizaciones que defienden Madrid. Los camiones que acuden al Museo del Prado para comenzar el traslado de sus fondos a Valencia son enviados por la organización militar comunista 39 .

Jorge Reverte se inspira aquí en La Arboleda Perdida , el libro donde Rafael Alberti 40 cuenta, entre otras memorias, su experiencia en la evacuación del Museo, pero Reverte no es el único en apoyarse en Alberti; también lo hacen Mercero y Valcárcel, aunque no se cite ni en los créditos de la película ni la página que el director en su web oficial dedica a la película .41

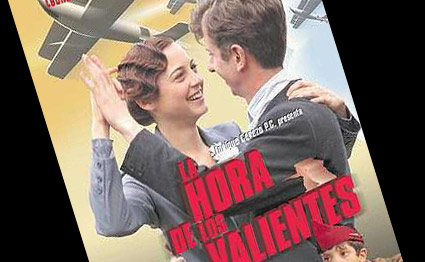

Efectivamente, Antonio Mercero y Horacio Valcárcel no se basan en un hecho real como ellos mismos anuncian, reiteran los críticos cinematográficos y cree Santiago de Pablo; La hora de los valientes está basada en Noche de Guerra en el Museo del Prado , la mejor obra teatral de Rafael Alberti. Pero, ¿hasta que punto se ha inspirado?

Gregorio Torres Nebreda nos dice, refiriéndose al diseño y significación de Noche de Guerra ...que

(...) es un texto teatral confeccionado sobre la fusión de tres tiempos escénicos: el que funciona como “tiempo marco” de la escenificación, y otros dos tiempos en lo escenificado, mutuamente identificados y confundidos en una especie de presente histórico, permanente y simbólico que eleva a esa categoría las circunstancias históricas concretas a las que remite: la defensa del pueblo inerme y víctima frente al agresor (...). El tiempo primero, es un presente neutro que coincide (...) con el propio y cambiante del espectador/lector de turno, al que hace revivir –como receptor – la experiencia histórica personal que cuenta el Autor (...) que ira convirtiéndose en colectiva. La del pueblo –de la pintura de la vida – y la de (...) los cuadros, que ese pueblo (...) se ha comprometido a defender contra un bárbaro atentado. Se va tejiendo, así, una dialéctica escénica, una tensión, cuyos polos están enunciados (...) desde el mismo título (...)

a) Noche de guerra (“destrucción”, “horror”, “barbarie”)

b) Museo del Prado (“paz”,”belleza”, “cultura”) .42

Los otros dos tiempos a los que se refiere Torres Nebreda en esta cita son la identificación de la defensa de Madrid en 1936 con la de 1808 y, finalmente, el propio Museo. La lectura del estudio (que invito a hacer, para evidenciar que Mercero se mueve en las mismas claves: el papel de Goya, “Los Fusilados”...) nos lleva a interpretar La hora de los valientes como un intento, no logrado, de replicar desde el universo conservador al “aguafuerte escénico” de Alberti.

5. Conclusión: La importancia de la divulgación

Podemos especular con la posibilidad de que a Mercero, en realidad, no le conceda importancia al rigor histórico. Él quiere contar un cuento, su historia, sin más pretensiones. En este sentido, n os dice Igor Barrenetxea, en su reciente artículo Pensar la Historia desde el cine que “el cine como historia se fije en el contexto y en la intencionalidad a la que se ve sujeta su narración y no a la historieta que nos cuenta, pues es ese mensaje subliminal lo que nos interesa como historiadores” .43

Efectivamente, y sobre esto han incidido todos aquellos que han trabajado en las relaciones entre historia y cine, las películas constituyen documentos que nos hablan –en primer lugar – de las sociedades que las producen. Una película es un testimonio, una fuente que el historiador debe utilizar en su trabajo científico para conocer el contexto social en el que la película fue conceptualizada, producida y, finalmente, reproducida en las salas de cine. Porque como muy bien concluyen J. F. Gutiérrez e I. Sánchez Alarcón:

el lenguaje propio del medio audiovisual impone una selección de las fuentes y una formulación de la información obtenida a través de su consulta muy distinta a la que se manifiesta en la producción bibliográfica. La identidad del productor y los destinatarios últimos para los que se concibe el material (...), son también factores fundamentales para las producciones (...) que toman a la historia del tiempo presente o del pasado más reciente como objeto. Es evidente que, por mucho que se intente minimizar su labor de mediación, el autor (...) siempre lleva a cabo una construcción retórica de la realidad .44

Estas consideraciones hechas sobre las producciones documentales, bien podrían ser válidas para la ficción, porque aunque a ojos del especialista en la película de Antonio Mercero la “historieta” puede ser más evidente que, por ejemplo, en Las cajas españolas , no creo que sea exagerado afirmar que esta diferencia se difumina en el imaginario del gran público. Especialmente si la crítica especializada, y más concretamente los historiadores convierten la “historieta” en “lección histórica”:

(...) no se trata esta vez de hablar de buenos ni de malos, sino del modo en que la guerra afecta a los seres humanos (...) Plantea, por ello, su propia reflexión histórica del conflicto.

De ahí, que no sea una frivolidad de Mercero el que el protagonista del filme, Manuel, sea un anarquista, ingenuo y, a la vez, defensor del arte del pueblo, frente a quienes en un sectarismo anticlerical acometieron una serie de tropelías en nombre de la revolución social. Pero, además, acierta a crear un personaje como Lucas, capaz de engrosar la lista de quienes vieron en la guerra una oportunidad de sacar provecho propio, al margen de las ideas, algo que analiza Michael Seidman, desde la óptica de la historia social. Los padecimientos de la población civil (hambre y condiciones deplorables), las depuraciones y los paseos , recreados desde el punto de vista de los niños en su ficticio fusilamiento (y el modo en que eso, al final, afecta a sus conciencias), la vulnerabilidad de la infancia a esta seducción por la guerra que les convierte en víctimas, el mercado negro y las proposiciones deshonestas de Lucas a Flora, y en general las ilusiones y esperanzas de los protagonistas que van a ser destruidas por el conflicto, del que además, solo existirá la invocación de los vencedores frente al desprecio o la anulación de los vencidos son las claves del filme. Mientras, el autorretrato de Goya será ese testigo mudo de la tragedia. Mercero alude a la historia y a la memoria, a los valores que se desprenden de este aprendizaje necesario en la mirada de los hechos pretéritos y que el cine, como soporte emocional claro, permite mimetizar con el espectador. Lección cinematografía que, al igual que toda lección de historia, demuestra la fragilidad humana ante los fanatismos, el odio y la penuria, en su aprendizaje colectivo e individual .45

El historiador con su crítica transforma el producto cinematográfico, ya no es la visión de Antonio Mercero sino que el especialista, al que se le supone conocedor de los hechos históricos, la ha elevado a lección de historia y, por tanto, susceptible de ser utilizado como instrumento didáctico. Es, en este momento, cuando surge el problema, cuando cuestionar la narración cinematográfica con la fuerza de los hechos históricos adquiere sentido.

Ahora bien, se nos sugirió no fijarnos en la reconstrucción histórica, sino en la intencionalidad. Nos apuntaba Berrenetxea que es el “mensaje subliminal lo que nos interesa como historiadores”. Conviene entonces preguntarse ¿es la historia de Mercero y Valcárcel una narración sobre el sufrimiento humano en tiempos de guerra? ¿O la utilización de ese sufrimiento para reinterpretar desde valores conservadores la Guerra Civil en el Madrid situado?

En la película de Antonio Mercero, la guerra está presente pero, al mismo tiempo, lejana en comparación con la violencia revolucionara, el caos y la represión ejercida en una retaguardia sin esperanza. La construcción narrativa del filme no permite hacer distinciones morales entre los contendientes; se trata de un desastre colectivo del que el pueblo, y particularmente las mujeres, es sufriente pasivo y resignado. Sólo le queda aferrarse a sus valores individuales para sobrevivir.

La hora de los valientes, tiene un fuerte sustrato ideológico en línea con la interpretación que la nueva derecha –si semejante adjetivación es posible conceptualmente – hace de la Guerra Civil española, y con tanto predicamento desde mediados de los años noventa. Pero también, alerta tanto sobre la responsabilidad de los juicios emitidos por los profesionales sobre los documentos fílmicos, como de la importancia de la divulgación.

Desde el imprescindible respeto a la libertad creadora, y al derecho del artista a exponer su criterio y su punto de vista, los historiadores estamos profesionalmente obligados a dejar nuestra subjetividad en las puertas de bibliotecas, archivos y cinematecas. Conviene recordar, ahora que se cumplen 70 años del inicio de un hecho tan controvertido como la Guerra Civil española, que estamos obligados a interpretar, pero también divulgar, conforme a los hechos. No podemos limitar nuestro trabajo al ámbito académico. Tenemos una responsabilidad científica, y dejar en manos de otros profesionales las tareas de trasladar el conocimiento al gran público, tal vez nos convierta en inútiles socialmente.

ANDRÉS HERRERA FELIGRERAS es licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco y está desarrollando su Doctorado en la Universidad Pública de Navarra.

Ficha técnico-artística de La hora de los valientes

Producción: Enrique Cerezo P. C. (España, 1998).

Productor: Enrique Cerezo.

Director: Antonio Mercero. Guión: Antonio Mercero y Horacio Valcárcel

Fotografía: Jaume Peracaula.

Música: Bingen Mendizábal.Temas musicales: Agua, azucarillos y aguardiente (Miguel Ramos Carrión, Federico Chueca, Benito Lauret Mediato), Mi jaca (Perello, Mostazo) interpretado por Estrellita Castro, María de la O (Quiroga, León, Valverde, Quiroga, León, Valverde) interpretado por Pilar Arcos, Cara al sol (Juan Tellería Arrizabalaga) interpretado por Banda Militar, Himno nacional interpretado por Banda Militar, La Internacional, A las barricadas Música interpretada por la sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Opera de Kiev.

Dirección artística: Gil Larrondo.

Vestuario: Javier Artiñano.

Montaje: José María Biurrun.Intérpretes: Gabino Diego (Manuel) , Leonor Watling (Carmen) , Adriana Ozores (Flora) , Luis Cuenca (Melquiades) , Héctor Colomé (Lucas) , Ramón Aguirre (Gerardo) , Aten Soria (Filo) , Juan José Otegui (Profesor Miralles) , José María Pou (Heliodoro) , Javier González (Pepito) , Txema Blasco (Cuñado Profesor) , Ramón Langa (Director Bellas Artes) , Joan Gadea (Pérez Rubio) , Charo Zapardiel (Jefa economato) , Rafael Martín (Secretario sindicato) , Paco Sagarzazu (Jacinto) , Marisol Ayuso (Dueña merendero) , Iñaki Zurbano (Dueño merendero) , Carlos Kaniowski (Jefe de almacen) , Pepo Oliva (Jefe de brigadilla) , Diana Salcedo (Madre Heliodoro) , José Luis Santos (Guía museo) , Resurrección Morales (Señora 1.) , Victoria Rodríguez (Esposa profesor) , Berto Navarro (Secretario) , Mariano Venancio (Capitán) , Alberto Maravilla (Teniente) , Arsenio Luna (Miliciano Casulla) , Victor Villate (Miliciano talla) , Carlos Manuel Díaz (Padre Carmen) , Teresa Calo (Madre Carmen) , Antonio Pascual Costafreda (Vecino) , Carmen Arévalo (Hija vecino) , Rocío Calvo (Mujer portero) , Lucio Romero (Empleado 1.) , Celia Castro (Espectadora) , Andoni Unanue (Espectador) , Luis Carlos de la Lombana (Miliciano) , Joaquín Mazón (Miliciano guardián 1.) , Luis Boyano (Miliciano guardián 2.) , Julio César Rodríguez (Chofer) , Ruben Martínez (Hermano Carmen) , Daniel Rubio (Nico) , Sergio Esquembri (Moncho) , Lorena Rosado (Carmencita) , Adrián Gil (Manolito, 10 años) , Salvador Martínez (Chico 1.) , Antonio Melero (Chico 2.) , Itziar Suárez (Niña 1.) , Desireé García (Niña 2.)

Color - 120 minutos. Estreno en España: 18-XII-1998. Espectadores: 118.010. Recaudación: 451.248,18 €