|

T. O.: I’m a Legend. Producción: Warner Bros. Pictures / Village Roadshow (USA, 2007). Productores: Akiva Goldsman, David Heyman, James Lassiter, Neal H. Moritz, Erwin Stoff, Michael Tadross, Tracy Tormé y Jeffrey Wetzel. Director: Francis Lawrence. Guión: Akiva Goldsman y Mark Protosevich, basado en la novela de Richard Matheson). Fotografía: Andrew Lesnie. Música: James Newton Howard. Decorados: Naomi Sohan. Montaje: Wayne Wahrman.

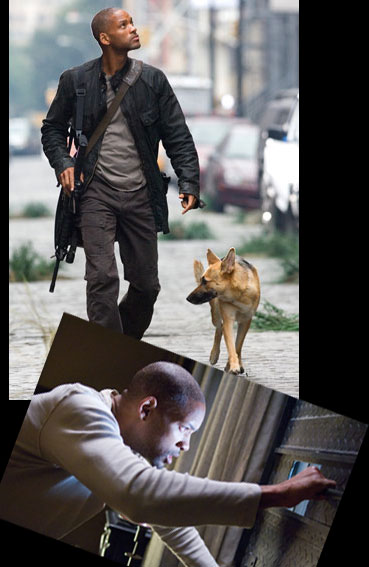

Intérpretes: Will Smith (Lt. Col. Robert Neville M.D.), Alice Braga (Anna), Charlie Tahan (Ethan).

Color - 100 min. Estreno en España: 19-XII-2007.

|

La desubicación del cine “blockbuster” hollywodiense de los últimos años sigue provocando palos de ciego. El momento de cambio que está atravesando la industria intenta ser sobrepasado como buenamente se puede: remakes, adaptaciones de cómics o de videojuegos…a cualquiera de estas posibilidades se entregan sin reparos en busca de una supervivencia económica que tan sólo la saga de Piratas del Caribe parece haber encontrado con solvencia sin recurrir a materiales previos (y eso que “adapta” un parque temático de Disney).

Todo ello viene a repercutir en la puesta en escena y en la forma en que este cine se relaciona con sus espectadores. King Kong, de Peter Jackson, siguiendo la beta abierta con El Señor de los Anillos explotaba el uso de los recursos digitales haciendo la frontera entre cine y videojuego más difusa. Esa sensación vuelve a la carga poderosamente al ver Yo soy leyenda, película que adapta la novela de Richard Matheson (escritor, entre otras obras de interés, del guión de El increíble hombre menguante, atinadamente realizada por Jack Arnold) que ya fue llevada al cine en dos ocasiones (El último hombre sobre la Tierra -Last Man on Earth, 1964-, y El último hombre... vivo -Omega Man, 1971).

La película posee parte de esa magia que Hollywood no debería perder y que seguirá siendo marca de la casa durante años: la capacidad para desarrollar universos ficticios a un nivel de verosimilitud admirable. Así, el Nueva York post-apocaliptico que se nos presenta, desbordado de coches abandonados, con la naturaleza emergiendo entre los descuidados edificios posee una carga evocativa potentísima. Hollywood sabe y debe seguir logrando esto, la máquina de los sueños debe producir fascinación.

|

Sin embargo, la revolución tecnológica mal aplicada hace su acto de presencia echando a perder este efecto subyugante: el visible diseño por ordenador de animales y criaturas del film censura un gran margen de la suspensión de credibilidad que todo relato de ficción (y más de ciencia-ficción) ha conseguido (bien) en las grandes producciones yanquis. Baste comparar la irreal fuerza de los vampiros de esta película con los zombis del último Romero o de Zack Snyder para darse cuenta del potencial desaprovechado a causa de las tecnologías digitales.

Esto provoca una cesura en la tensión que intenta provocar el filme, y también un acercamiento a todos los públicos, posiblemente intencionado. Sin embargo, la propia película introduce a una criatura real (la perra que acompaña al protagonista) que con su irremediable verosimilitud, su real gesto y acción, consiguen soportar el peso de la película mucho más que cualquier efecto digital. La carne y el hueso siguen impactando mucho más que los unos y los ceros (a excepción de brillantes ejemplos, como Jurassic Park, de Spielberg). No es de extrañar que, desaparecido el perro real del relato, la película se desmorone.

|

|

Se desmorona porque, pese a su atractivo planteamiento (la extinción de la raza humana –o su parcial mutación– causada por la mano del hombre y el progreso de la ciencia de la salud), a un desarrollo narrativo potente y bien engarzado mediante pequeños flash-backs y austeras elipsis, a un enormemente carismático, sobrio y acertado Will Smith, ninguno de estos elementos lleva a un terreno más elevado. Si en El increíble hombre menguante las implicaciones filosóficas del relato eran sugerentemente entrelazadas con la acción, aquí se diluyen como un azucarillo. La cotidianidad del único superviviente y su perro en la destrozada ciudad resulta poderosa, cautivante, sugerente (especialmente cuando empieza a incluir en su rutina elementos tan robinsoncrussoenianos y perturbadores como maniquís que el protagonista hace pasar por personas vivas), pero esta termina perdiéndose por una peripecia que viene, una vez más (y van…) a justificar el papel mesiánico del héroe que se sacrifica por destruir el mal (realizándolo, además, en una ciudad de Nueva York a la que llama ground zero –supongo que no hace falta que siga insinuando implicaciones con la actualidad) en vistas de una supervivencia de la amenazada (y escasa) humanidad. Está presente, sugerida, una fuerte implicación psicológica del individuo con la soledad, pero ni rastro de, por ejemplo, la relación entre normalidad y excepcionalidad relacionadas con conceptos de mayoría minoría que sí se establece en la novela (¿el hecho de que Will Smith intente resistir ante una multitud de hombres vampirizados, hace que Smith siga siendo el normal y los corrompidos sean los monstruosos o debería ser al contrario?). Todo esto está sustituido por una filosofía de andar por casa que viene a ubicar a Bob Marley y a Shrek en el centro de la moralidad optimista post-apocalíptica.

|