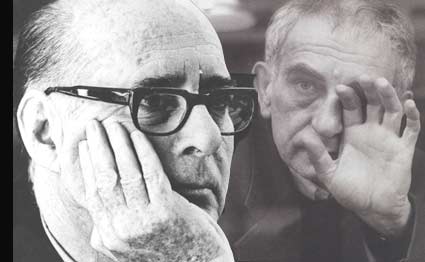

Hace diez años moría de infarto Krzysztof Kieslowski (1941-1996), el cineasta polaco que se atrevió a cuestionar los principios asumidos por las sociedades occidentales, y que se empeñó en despertar al hombre contemporáneo de su letargo moral. Exhausto tras escribir y rodar sin descanso su famosa trilogía Tres Colores -Azul, Blanco, Rojo- para conmemorar la Revolución Francesa, se retiró a su patria convencido de haber dicho en imágenes todo lo que pensaba sobre el hombre y la sociedad de su tiempo, y también deseoso de recuperar la vida que el cine le había “robado”.

Dedicado al cine por casualidad –quería dedicarse al teatro y curiosamente consideraba el libro como el instrumento idóneo para adentrarse en el alma de los personajes-, se formó en la prestigiosa Escuela de Cine de Lodz. En sus inicios buscó acercarse a la realidad a través del documental social o del docudrama humano, preocupado por la falta de libertad y de bienestar de su Polonia natal. Pero su honestidad al no querer perjudicar a sus “intérpretes” con represalias políticas, y un perfeccionismo que le empujaban a buscar reflejar la autenticidad de la vida le llevaron a la ficción cinematográfica para extraer las gotas de verdad que aquélla encerraba. Lo hizo primero con tramas de hondo calado existencial (El azar o Sin fin serían la antesala de la serie televisiva Decálogo y de sus dos versiones para el cine No amarás y No matarás), para más tarde beneficiarse de la acogida que Francia le dispensó y rodar La doble vida de Verónica y la mencionada trilogía Tres colores, ya de carácter más metafísico y abstracto.

Su natural ingenuidad y su idealismo humanista le llevaron pronto a sufrir los primeros desencantos, a sentirse manipulado por las autoridades comunistas, y también a desmarcarse de cualquier ideología o religión institucionalizada. Por eso apostó por el hombre individual y por su conciencia, le colocó en encrucijadas cotidianas –por eso se habla de “azar” en su cine, en conexión con Rohmer, y seguido por Tykwer o el mismo Medem- que le permitiesen construir su vida. Sin embargo, lo suyo no era el destino existencialista y desesperanzado –aunque tenga abundantes afinidades con el pensamiento y sensibilidad de Camus-, sino la libertad interior de quien vive sin miedos ni rencores (magnífica encarnación la efectuada, en este sentido, por Juliette Binoche en Azul), sin normas dictadas desde arriba, con un sentido de autocrítica que le capacitase para pedir perdón o rectificar, y también dejando una rendija a la esperanza que llegaría por medio del amor. Este amor redentor sería para Kieslowski tan contrario a la indiferencia como al hedonismo y materialismo de la sociedad moderna, un sentimiento recogido maravillosamente por una Irène Jacob que revive al escéptico Juez interpretado por Jean-Louis Trintignat en Rojo, guinda y síntesis a todo el pensamiento kieslowskiano.

En toda su carrera, el director de Azul hizo gala de una honestidad y coherencia encomiables. Reflexivo, solitario y celoso de su vida privada, nunca se doblegó ante la industria ni ante lo políticamente correcto: marxismo y capitalismo recibieron por igual sus críticas por anular al individuo, como también se opuso a cualquiera que intentase dogmatizar suplantando a la persona concreta. Poco amigo de festivales –aunque Cannes, Venecia y Berlín le otorgaron sus máximos galardones-, eludió cualquier frivolidad en su cine y fue enemigo del glamour fatuo: escogió el cine como medio para que cada espectador se hiciera preguntas sobre su vida y para que encontrase sus propias respuestas –lo entendía como un diálogo y una búsqueda personal-, para que cada uno se cuestionase aquello que cultura, ideología o medios de comunicación le imponían.

Pero Kieslowski no era un ácrata ni un hombre sin moral, sino un amante de la libertad y alguien que confiaba ciegamente en el hombre y en el poder del amor para hacer llevadera tanta negrura como vislumbraba a su alrededor. Su cine -como la vida- resulta a menudo paradójico y en cierta medida contradictorio, y se mueve siempre entre parámetros pesimistas oxigenados con algún rayo de esperanza, entre el escepticismo sufrido en su propia vida y el deseo de creer en algo, o partiendo de lo más material y sensible para elevarse a las sublimes alturas de lo poético y lo metafísico. El espectador que se disponga a ver sus películas recorrerá con él caminos misteriosos en busca de la libertad y del amor, se emocionará con la partitura coral o los presentimientos de Weronika-Verónique, lo mismo que sufrirá el dolor interior y desgarrador de Julie ante la muerte de su familia (Azul), o la indefensión y separación de Dominique y Karol (Blanco), o gozará de la dulzura e inocencia de Valentine (Rojo): son escenas que se convierten en pura poesía y honda reflexión, en las antípodas del cine de puramente comercial que muchas veces se conforma con el entretenimiento, cuando no se encharca en lo zafio e insulso.

Aunque católico de formación, también se distanció de posturas eclesiales y renunció a soluciones trascendentes para los problemas planteados. Su cine es espiritual por sensible y humano, trascendente pero muy pegado a la tierra, de manera que vislumbra un sentido divino en la conciencia (fundamental en este sentido es Barcis, un personaje un tanto misterioso que aparece de cada capítulo de Decálogo) y en el camino vital de sus personajes. Preocupado por la carencia de sentido de la vida y la infelicidad que percibía en una Europa libre pero acomodada –a diferencia de su Polonia-, decidió escribir y rodar Decálogo para verificar la actualidad de esos mandamientos evangélicos en el día a día. Del mismo modo, años después quiso cuestionar la vida construida sobre los principios del pensamiento posmoderno, asentado sobre unos frágiles pilares –libertad, igualdad y fraternidad en su sentido burgués-, para así desenmascarar la hipocresía y alienación de un individualismo que conducía a la soledad y la incomunicación, y de un tecnicismo que se trasformaba en deshumanización.

Cine profundo e interior –metafísico dicen algunos- para hablar de realidades humanas importantes y hacerlo desde la sensibilidad y el respeto, desde la tolerancia y el estudio matizado de cada personaje y situación. Fiel a la tradición cinematográfica polaca, los objetos y signos cobran un sentido metafórico para hablar de realidades más trascendentes, el sonido y los silencios se convierten en factor esencial para adentrarse en el alma de los personajes -junto a las miradas y el gusto por los primeros planos-, y propiciar ese “cine de inquietud moral” polaco en que se inscribió. Una estética que se fue depurando hasta lograr imágenes de gran fuerza visual, capaces de impresionar al espectador en lo más hondo de su alma y permanecer en el recuerdo cuando uno ha salido de la sala de cine: quién no se ha sentido impactado por una Julie que se lesiona los nudillos en Azul para mitigar otro dolor más intenso e interior, o quién no se ha emocionado con la despedida de Karol y Dominique desde la cárcel en Blanco o con la evolución en la relación entre Valentine y el Juez de Rojo.

Lección de compromiso y honradez de quien asumió la dignidad del hombre y apostó por la vida, tantas veces amenazada por el propio hombre. En este sentido, su cine es un canto de amor a esos primeros momentos de existencia (El primer amor y su proyecto de continuación Ewa-Ewania), o a los postreros (La radiografía, recuerdo y agradecimiento a su padre enfermo), y también a la solidaridad entre espíritus que no se conocen pero que perciben sensaciones de proximidad y necesidad (La doble vida de Verónica). La vida como derecho del individuo y el rechazo a la pena de muerte fue, asimismo, el eje central del capítulo 5 de Decálogo , cuya versión cinematográfica No matarás se estrena en España el mes de marzo, y que asombra por su vigente actualidad.

En No matarás la claridad de ideas y contundencia de Kieslowski es meridiana: Jacek es culpable del asesinato de un taxista, y ha sido condenado a muerte a pesar de la brillante defensa de Piotr, un joven abogado que aún cree en la justicia humana. En primer lugar, el director polaco se cuestiona que una institución humana pueda sustraer al individuo el derecho sobre su vida, para a continuación criticar un sistema judicial concebido para culpar y no para recuperar al condenado, señal de haber matado el espíritu de la ley con una letra escrita por mano de hombre. De esta manera, viene a decir, la propia sociedad acaba generando una escalada de odio y violencia, añadiendo una injusticia sobre otra y negando la posibilidad de redención y de una segunda oportunidad. La mirada de Kieslowski en cruda y sin edulcorantes, y su cámara recoge de manera minuciosa y parsimoniosa tanto el momento del asesinato como el de la ejecución: el paralelismo entre ambas escenas es sintomático sobre la similitud y ensañamiento de ambos procesos inhumanos e inmisericordes, y desciende hasta unos pormenores escalofriantes que penetran e hielan el alma del espectador. No podemos hablar, sin embargo, de morbosidad sino un hiperrealismo que pretende empujar a la reflexión ante semejante atropello: aquí las imágenes y los silencios sirven de contrapunto eficaz a una narrativa más discursiva en las escenas en que Piotr intenta en vano esgrimir ante el juez argumentos sobre la verdadera función de la ley y la ausencia de valores humanos en una sociedad desorientada. Caminos distintos para un alegato contra la pena capital, más próximo a Lars von Trier (Bailar en la oscuridad) que a Tim Robbins (Pena de muerte), pero igualmente impactante y sobrecogedor.

Pero Kieslowski quiere adentrarse en el individuo y no se contenta con esa denuncia “política”. Como en el resto de sus películas, busca comprender a sus personajes para ayudarle in radice: por eso, una fotografía y unos recuerdos nos van desvelando el sentido de culpabilidad que el joven Jacek arrastra y la carencia de afecto desde su infancia; en realidad, encerrado en sí mismo desde hace tiempo y muerto interiormente, deambula por las calles y ni él mismo se explica cómo ha sido capaz de matar gratuitamente; no es más que una marioneta sin libertad ni atadura a la tierra. Con idéntica falta de sentido vital y solidaridad nos es presentado el taxista, agresivo y violento, y que ha enterrado el amor entre el vicio. Son individuos indefensos en una sociedad narcotizada moralmente e hipócrita en su actuar, envejecida prematuramente, como un Piotr idealista que camina hacia el escepticismo y con quien el director llega a identificarse en muchos de sus planteamientos. La dura y mortecina fotografía de Idziak que se sirve de filtros de tonos sepia, y la partitura de Preisner –habitual colaborador junto al guionista Piesiewicz desde Sin fin- refuerzan una ambientación de una sociedad podrida y en descomposición.

El cine de Kieslowski se bebe como la vida, en un suspiro, pero hay que saber disfrutarlo. Surge de una necesidad sincera por hablar y ayudar al hombre desde el respeto, en perfecta conexión con un momento y una mentalidad. Por eso, el espectador se identificará con sus propuestas, deseoso también de fundir -como su director y sus protagonistas- lo más humano y sensible con lo más espiritual y trascendente, porque todo ello es vida.